Wir lassen Schülerinnen und Schüler in die historische Forschung eintauchen, diskutieren mit ihnen Zusammenhänge und hinterfragen die Gegenwart. Am Geschichtstag sollen die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit erhalten, in eine Seminarsituation zu schnuppern und natürlich auch ein historisch spannendes Thema zu erarbeiten.

Beim diesjährigen Geschichtstag am 7. Februar 2025 wollen wir uns dem Thema “Hunger” widmen. Während Prof. Dr. Christian Gerlach aus Bern in seinem Input-Referat die Wurzeln von Hungersnöten ergründen wird, werden in den jeweiligen Workshops epochenspezifische Phänomene von Hunger und Hungersnöten beleuchtet: Prof. Dr. Stefan Hauser betrachtet Klima und Hunger im Alten Orient, Prof. Dr. Gabriela Signori beleuchtet Hungersnöte im Spätmittelalter, Prof. Dr. Achim Landwehr blickt auf den Hunger als Alltagsphänomen, Prof. Dr. Rainer Lindner blickt zurück auf den Holodomor und schließlich wird PD Dr. Martin Rempe in seinem Workshop das Thema Hunger und humanitäre Hilfe im postkolonialen Afrika untersuchen.

Programm

07. Februar 2025, 9:00-14:00 Uhr, Universität Konstanz, Fachbereich Geschichte, Raum G 227

Begrüßung: Gabriela Signori, Ulrich Gotter, Agata Nörenberg, Tina Raddatz

| 9.00-10.15 | Inputreferat: Christian Gerlach (Bern): Die Wurzeln des Hungers: Natur, Gesellschaft, Politik, Raum G 227 |

| 10.15-10.45 | Kaffeepause |

| 10.45-12.30 | Workshops |

| – Stefan Hauser: Klima und Hunger im Alten Orient (Makro) – Gabriela Signori: Hungersnöte im Spätmittelalter – Achim Landwehr: Hunger als Alltagsphänomen – Rainer Lindner: Holodomor (Töten durch Hunger) – Martin Rempe: Hunger und humanitäre Hilfe im postkolonialen Afrika | |

| 12.30-13.00 | Mittagspause |

| 13.00-14.00 | Präsentation der Workshop-Ergebnisse und Schlussdiskussion, Raum G 227 |

(Vorbehaltlich Änderungen)

Aufgrund der sehr hohen Anmeldungszahlen ist eine Registrierung für den Geschichtstag 2025 leider nicht mehr möglich.

Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit der Fakultät Geschichte der Universität Konstanz.

Ansprechpartnerin: Prof. Dr. Gabriela Signori, geschichtstag@universität-konstanz.de

Hier geht es zur Webseite der Veranstaltung!

PROTOKOLL ZUM WORKSHOP „,KLIMA & HUNGER IM ALTEN ORIENT“

Beim Geschichtstag der Uni Konstanz waren dieses Jahr Schüler*innen aus Konstanz, Singen und Stockach zu Gast, um an Vorträgen und Workshops über das Thema Hunger teilzunehmen.

Nach dem Inputreferat „Die Wurzeln des Hungers: Natur, Gesellschaft, Politik“ von Christian Gerlach haben wir als Teil dieser Gruppe einem Vortrag von Professor Stefan Hauser zu „Klima und Hunger im Alten Orient“ zugehört (10:45-12:30 Uhr).

Herr Hauser begann mit seiner Vorstellung sowie der Darlegung seiner Sichtweise auf das Thema Hunger und dessen Ursachen. Als Professor für Mediterrane und Vorderasiatische Archäologie sieht er im Gegensatz zu Christian Gerlach, der soziale Ungleichheit stärker gewichtet, das Klima als einen ausschlaggebenden Faktor für Hunger. Dies veranschaulichte Prof. Hauser anhand von archäologischen Forschungsergebnissen zum Alten Orient1 im weiteren Workshopverlauf.

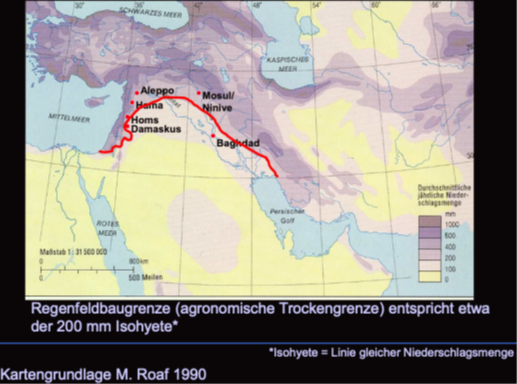

Herr Hauser leitete sein Thema ein, indem er grundlegende Strategien zur Nahrungsmittelsicherung nannte: der Mensch als Jäger und Sammler, das Betreiben von Ackerbau und die Viehzucht. Da manche Regionen gefährdeter für Hunger sind als andere, gibt es unterschiedliche Wege der Anpassung. Dies ist beispielsweise an der Lebensweise der Nomaden sichtbar, die als mobile Viehzüchter in ein gesellschaftliches Wirtschaftssystem eingebunden sind und sich so vom Jäger und Sammler unterscheiden. Der Übergang vom Jäger und Sammler hin zur eigenen Nahrungsmittelproduktion (Landwirtschaft) wird als Neolithische Revolution bezeichnet und fand zuallererst zwischen 9500 und 7000 v. Chr. im Alten Orient statt. Voraussetzungen für die Nahrungsmittelproduktion sind fruchtbarer Boden, günstiges Klima und Süßwasser. Diese Bedingungen bestimmen wie gut die „Carrying Capacity“ einer Region ist. Sie gibt darüber Auskunft, wie viele Menschen ein Grund nähren kann. Herr Hauser zeigte uns an dieser Stelle den „Fruchtbaren Halbmond“, eine Region zwischen den Flüssen Tigris und Euphrat am nördlichen Rand der syrischen Wüste (Alter Orient). Die hohe Menge an Jahresniederschlag sorgte hier für eine besonders gute „Carrying Capacity“ und machte sie zu einer der ersten, in der Landwirtschaft betrieben wurde.

Eine Problematik, die aus der Grafik nicht hervorgeht, sind Niederschlagsschwankungen. Um immer ausreichend Wasser zu haben, wurde entweder entlang des Halbmondes umgesiedelt oder Bewässerungsfeldbau betrieben, d.h. Brunnen gebaut, Flüsse umgeleitet etc. Es entstanden komplexe Gesellschaften, die Wasser nicht mehr nur aus Niederschlag bezogen. Prof. Hauser veranschaulichte auch einen Nachteil, der aus diesen hervorgehen konnte. Ungünstige Wetterbedingungen in Kombination mit ausgeschöpften Grundwasserreserven (durch Brunnen) können zu enormer Dürre und Hunger führen, was einen Push Faktor darstellt und Flucht und Krieg auslösen kann.

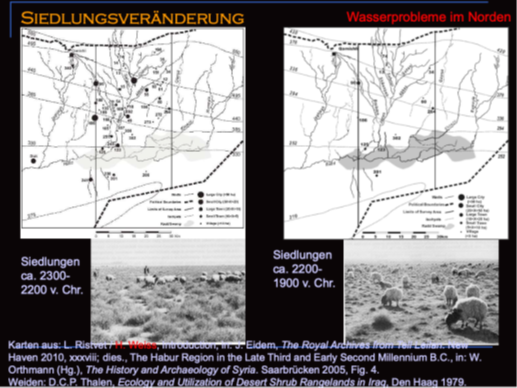

Im Anschluss haben wir uns der Frage „Wie können Klimawandel und Hungerzeiten in der Vergangenheit ermittelt werden?“ gewidmet. Dazu haben wir uns das 4.2 K-Wetterereignis (Dürre-, Hungerzeit in Nordsyrien im 23. Jh. v. Chr.) sowie archäologische Forschungsmethoden angeschaut. Bei der Untersuchung von antiken Siedlungsflächen konnte zum Beispiel Keramik gefunden und mit anderen Fundorten abgeglichen werden. Die folgende Grafik zeigt so eine massive Umsiedlung als Folge von Hunger.

Anschließend wurden uns weitere zentrale archäologische Forschungsmethoden vorgestellt, wie zum Beispiel die Untersuchung von Baumwachstum, Sedimenten sowie die Pollen-/Pflanzenanalyse.

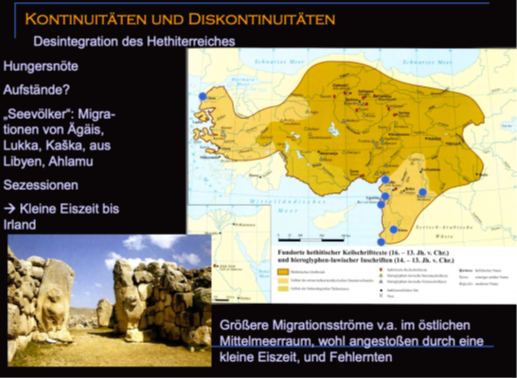

Im Anschluss verdeutlichte Herr Hauser, dass die zweite Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. Von intensivem Austausch von Menschen und Gütern im Alten Orient geprägt war (Zeitalter internationaler Kontakte). Das Auftreten von Diskontinuitäten (wie zum Beispiel plötzliche ägyptische Lebensmittelforderungen), vermehrten Migrationsströmen (z.B. der Seevölker) und der Untergang vieler Reiche im Mittelmeerraum des 13. Jh. v. Chr. basieren auf einem Klimawandel, der in einer kleinen Eiszeit mündete. Sie ist als 3.2 K-Wetterevent Hausers zweites Beispiel für Wetterextreme, die eine Ursache für Hunger darstellen. Dieser ist von jeher ein Phänomen, das Menschen in die Flucht treibt.

Über den Workshop hinweg erläuterte Prof. Hauser den Zusammenhang von Klima und Hunger im Alten Orient anhand vieler Beispiele und bezog uns Teilnehmer*innen aktiv durch Fragen ein. Neben der, von Herr Gerlach anfangs betonten sozialen Ungleichverteilung als Ursache für Hunger, zeigte der Vortrag weitere Faktoren auf. Uns wurde besonders klar, welche zentrale Rolle das Klima bei Hunger und daraus resultierender Flucht spielt. Die Thematik ist besonders im Hinblick auf den fortschreitenden Klimawandel sehr aktuell und darf in der Zukunft nicht unterschätzt werden.

- Der Alte Orient umfasst grob die Zeit von ca. 3500 v. Chr. – ca. 500 v. Chr. sowie die Gebiete der frühen Hochkulturen im heutigen Irak, Iran, Syrien, Türkei, Ägypten, Israel, Palästina, Jordanien und Teilen Saudi-Arabiens. ↩︎

Protokoll zum workshop “Hungersnöte im Spätmittelalter“

Das Spätmittelalter war eine Zeit des Wandels, geprägt von schwankenden Temperaturen, die das Klima in ganz Europa beeinflussten und weitreichende Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft hatten. In unserer Untersuchung haben wir verschiedene europäische Orte betrachtet und uns an sechs Leitfragen orientiert: Welche Art der Geschichtsschreibung liegt vor? Wie werden Orte des Geschehens kartographisch erfasst? Handelt es sich um zeitgenössische Quellen oder Augenzeugenberichte? Welche Kalamitäten wie Hungersnöte, Seuchen oder Kriege werden beschrieben und in Beziehung zueinander gesetzt? Welche Ursachen und wechselseitigen Kausalitäten werden genannt? Schließlich wurden auch Maßnahmen analysiert, die zur Bewältigung dieser Krisen ergriffen wurden. Diese Aspekte halfen uns, die komplexen Zusammenhänge zwischen Klima, Katastrophen und gesellschaftlichen Reaktionen im Spätmittelalter, zu dem Thema Hunger, besser zu verstehen.

In der ersten Gruppe wurden zwei verschiedene historische Quellen analysiert. Es ist zu beachten, dass beide Quellen aus späterer Zeit stammen und somit keine Augenzeugenberichte darstellen, sondern Rückblicke auf Ereignisse, die durch mündliche Überlieferungen und schriftliche Aufzeichnungen anderer Personen geprägt sind.

Ein zentrales Element der Diskussion war die Kälteperiode, die zu unzureichenden Ernten führte. In dieser Quelle „Annale des Domstifts St. Rupert in Salzburg“ (Hannover 1851) wird zusätzlich eine bedeutende Schlacht in Bayern erwähnt, die zu großen Zerstörungen in der Region führte. Die dadurch verursachte Schädigung des Ackerlandes sowie die ungünstigen klimatischen Bedingungen trugen zur Hungersnot bei. Die Kombination aus zerstörtem Land und der Kälteperiode führte zu einer extremen Nahrungsmittelknappheit und einer hohen Sterblichkeit in ganz Bayern, bei der mehr als 2000 Menschen starben und folgend in Massengräbern bestattet wurden.

Die zweite Quelle „Die Chronik Johann’s von Winterthur“ (Berlin 1924) beschreibt eine zeitgleich stattfindende Hungersnot im Westreich, insbesondere im Ort Kolmar im Elsass. Hierbei werden nicht nur die Kälte als Ursache genannt, sondern auch die Teuerung von Nahrungsmitteln in verschiedenen Teilen der Welt. Diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten führten dazu, dass viele Menschen versuchten, nach Ungarn zu fliehen, einem Land, das für seine Fruchtbarkeit bekannt war. Leider hatten die abgemagerten und geschwächten Flüchtlinge kaum Chancen auf eine bessere Zukunft; viele wurden von den Schiffskapitänen zurückgewiesen oder sogar ins Wasser gestoßen. ‘Es ist besser, dass sie in diesem Fluss untergehen, als dass sie das ganze Land Ungarn abweiden und auffressen. ’ Auch hier kam es zu einem massenhaften Sterben von Menschen.

Bei der nächsten Quelle handelt es sich um eine Chronik des Gilles le Muisit, die eine Gegenwartsgeschichtsschreibung ist. Der Autor gibt sich selbst als Augenzeuge (,,Ich stehe Zeuge dafür”) aus. Die Orte des Geschehens erstreckten sich über mehrere Regionen, darunter Flandern und Nordfrankreich, sowie der Ort Tournai. Die Reichweite des Berichts scheint sich auf mehrere Regionen zu erstrecken, da von verschiedenen sozialen Schichten und weitreichende Hungersnöte die Rede ist. Der Text beschreibt verschiedene Kalamitäten, Unglücke und Notlagen: Es herrscht zum einem eine Hungersnot, die Getreidepreise steigen immer höher und es gibt einen Mangel an Nahrung. Ebenfalls wurden die Menschen immer schwächer und Krankheiten breiteten sich aus. Was wiederum zu einer hohen Sterblichkeit führt. Es gab massive Todesfälle in allen gesellschaftlichen Schichten. Die extreme Sterblichkeit sorgt für eine verschlechterte Luftqualität, und verstärkt somit die Krise. Es wird kurz eine kriegerische Auseinandersetzung erwähnt, jedoch liegt Sichtweise mehr auf den Zusammenhang des Klimas mit der hohen Sterblichkeit. An Kausalitäten, Gründe und Ursachen wurden Aspekte genannt, wie die unbeständige Witterung, welche zu einer schlechten Ernte führte, was wiederum zu Teurerung und Hungersnot führte. Durch den Hunger wurde der Körper immer mehr geschwächt, worauf sich Krankheiten ausbreiteten. Und viele Krankheiten bedeuteten eine hohe Sterblichkeit. Dadurch das es so viele Tote gab, verschlechterte sich die Luftqualität, so dass es noch mehr Tote gab. Aufgrund dieser hohen Sterblichkeitsrate ordnete der Stadtrad bestimmte Maßnahmen und Folgen an. Der Stadtrat ordnete an, dass bestimmte Personen die Toten beseitigen. Die Leichen wurden dann zur Schelde gebracht und bestattet. Es folgte eine feste Gebühr für jeden Körper. Die Maßnahmen der Stadtverwaltung zeigen den Versuch, mit der Katastrophe umzugehen, jedoch mit begrenzten Erfolg. Außerdem waren die gesellschaftlichen Folgen dramatisch: alle sozialen Schichten sind betroffen, und die Stadtstrukturen geraten unter Druck. Die Hierachie der Ursache spiegelt die mittelalterliche Vorstellung wider, dass Naturkatastrophen direkt zu sozialen und gesundheitlichen Krisen führen.

Eine andere Quelle stellt eine Chronik des Johannes Hocsem und somit eine erzählte Vergangenheit dar. Es handelt sich um eine sogenannte Gegenwartsgeschichtsschreibung und wird daher aus der Perspektive des Erzählers berichtet. Das Ort des Geschehens kann als „Liege“ zu deutsch Lüttich- eine Stadt in Belgien- gedeutet werden. Der Autor sah sich aufgrund des Gestankes der aus der Stadt transportierten Leichen gezwungen zwischen die Felder in eine Vorstadt zu ziehen. Der Autor kann durch diese Information als Augenzeuge zu verstehen seien, da er aufgrund der unmittelbaren Nähe zu der Situation direkt an dem Geschehen beteiligt war.

Johannes Hocsem beschreibt in seinen Chroniken die Problematik, welche sich zu der jeweiligen Zeit zu Grunde lag. Er beschreibt, dass der hohe Niederschlag, welcher sich ereignete zu dem Verfaulen von Lebensmitteln beitrug. Dieses begünstigte den Anstieg der Preise und somit auch die Armut innerhalb der

Gesellschaft- Aufgrund des limitierten Zugangs zu Nahrung entschieden sich Kaufleute Lebensmittel für einen höheren Preis an anderen Orten zu verkaufen, um somit ihren eigenen Wohlstand zu sichern. Die chronische Unterernährung führte zu Mangelerscheinungen in der Bevölkerung und zu einer hohen Sterblichkeit in nachfolgenden Generationen durch die Entwicklung schwerwiegender körperlicher Krankheiten. Eine Erklärung für diese Problematik sieht der Autor vor allem in der Inflation, welche die Armut in unteren gesellschaftlichen Schichten begünstigt.

Die “Cronica Bremensis” ist eine wichtige Chronik, die die Geschichte der Erzbischöfe von Bremen vom Jahr 788 bis 1430 umfasst. Sie wurde etwa um 1404 von Gert Rinesberch, einem Vikar der Bremer Domkirche, begonnen. Nach dem Tod von Rinesberch übernahm der Bremer Bürgermeister Johann Hemeling die Fortführung, bis auch er 1428 starb und die Chronik von einem unbekannten Autor weitergeschrieben wurde. Der frühe Teil der Chronik basiert größtenteils auf der lateinischen

“Historia archiepiscoporum Bremensium”. Interessant ist, dass sie in den späteren Abschnitten mehr wie eine Stadtchronik wirkt, die die Unabhängigkeit der Bremer Bürgerschaft gegenüber den Erzbischöfen deutlich hervorhebt.

Ein Beispiel für die Art von Geschichten, die in der Chronik festgehalten wurden, handelt von den Jahren 1316 und 1317, als die Stadt unter großer Teuerung litt. Der Preis für Roggen war extrem hoch, und viele Menschen starben vor Hunger. In dieser schwierigen Zeit zeigte der Dekan der heiligen Kirche in Bremen großes Mitgefühl und ließ all sein Korn in Form von Brot verteilen. Das zeigt wirklich, wie wichtig die Hilfe für die Gemeinschaft war.

Eine besondere Begebenheit beschreibt, wie das Personal des Dekans schließlich nichts mehr zu essen hatte und der Dekan auf eine Idee kam. Er forderte sie auf, den Kasten, der alles Essen enthalten hatte, zu fegen, obwohl er bereits leer war. Jedoch fanden sie die Ecken des Kastens voller Mehl vor. Dieses Wunder wird als Zeichen der göttlichen Unterstützung bezeichnet und zeigt, wie fest der Glaube in dieser Zeit verankert war. Solche Geschichten aus der “Cronica Bremensis” geben uns nicht nur Einblicke in die Vergangenheit, sondern verdeutlichen auch die Herausforderungen und den Zusammenhalt einer Gemeinschaft in schweren Zeiten.

Eine andere Gruppe beschäftigte sich mit der Chronik des Wilhelm Prokurator welcher von einer schweren Hungersnot in Holland in den Jahren 1315–1316 berichtet. Der Text stammt von einem Mönch und Chronisten, der die Katastrophe als Strafe Gottes für die Sünden der Menschendeutet.

Der Hunger begann im Jahr 1315 und betraf vor allem die ärmeren Menschen, die verzweifelt durch das Land zogen und vielerorts verhungerten. Im folgenden Jahr wurde die Situation noch schlimmer. Lebensmittel waren so knapp, dass es kaum möglich war, Almosen zu verteilen. Die Menschen verloren den Glauben an göttlichen Beistand und auch das Mitgefühl füreinander verschwand. Selbst enge Verwandte und Familienmitglieder halfen sich nicht mehr, da jeder ums eigene Überleben kämpfte.

Viele Menschen versuchten, sich mit dem zu ernähren, was sie finden konnten. In einigen Dörfern aßen sie Frösche aus Sümpfen oder Hundefleisch. Es wird auch berichtet, dass Arme an Kadavern von Schafen fraßen, weil es nichts anderes gab.

Da das Brot knapp war, konnten nur wenige Almosen verteilt werden. Die soziale Ordnung brach zusammen, und es herrschte Misstrauen und Verzweiflung. Die Menschen mieden die Kranken und Hungernden, weil sie Angst hatten, selbst betroffen zu sein. Diese Hungersnot führte dazu, dass selbst die engsten menschlichen Beziehungen zerbrachen und jeder nur noch für sich selbst kämpfte.

Der Beschriebene Grund hier ist also keine Naturkatastrophe, sondern eine Strafe von Gott. Dies stellt einen großen Unterschied zu den andern Gruppen dar.

Im Mittelalter war Hunger ein weit verbreitetes und oft unterschätztes Problem. Die Ernährung der Bevölkerung hing stark von den Ernteerträgen ab, die durch ungünstige Wetterbedingungen, Kriege und Seuchen stark beeinträchtigt werden konnten. Fällt eine Ernte aus oder wird durch Kriege zerstört, so führte dies rasch zu Nahrungsmangel und Hungersnöten, die insbesondere die ärmeren Schichten hart trafen. Auch die schlechte Lagerung von Lebensmitteln und die fehlende moderne Landwirtschaftstechnik verschärften die Situation.

Hunger war daher nicht nur eine physische Not, sondern auch ein soziales und politisches Problem, das das mittelalterliche Leben stark prägte. In Zeiten von Hunger wurden soziale Spannungen oft sichtbarer, und das Vertrauen in Herrscher und die politische Stabilität konnte stark erschüttert werden. Trotz dieser wiederkehrenden Krisen gelang es jedoch in vielen Regionen, durch lokale Hilfe und den Austausch von Nahrungsmitteln gewisse Überlebensstrategien zu entwickeln. Insgesamt bleibt der Hunger im Mittelalter ein eindrucksvolles Zeugnis der fragilen Verhältnisse und der Verletzlichkeit menschlicher Gesellschaften gegenüber natürlichen und sozialen Herausforderungen.

Protokoll zum Workshop “Humanitäre Hilfe in Hungersnöten”

Humanitäre Hilfe bezeichnet kurzfristige, lebensrettende Maßnahmen, die in akuten Krisensituationen wie Naturkatastrophen, Konflikten oder Hungersnöten geleistet werden. Ihr Ziel ist es, akutes Leid zu lindern und die Grundversorgung der betroffenen Menschen sicherzustellen, beispielsweise durch die Bereitstellung von Nahrungsmitteln, medizinischer Hilfe und Notunterkünften. Humanitäre Hilfe wird oft mit Entwicklungshilfen gleichgestellt, welche jedoch einen langfristigen Ansatz verfolgt und darauf abzielt, die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Strukturen eines Landes nachhaltig zu verbessern. Dazu gehören Maßnahmen wie der Bau von Schulen, die Förderung von Landwirtschaft oder der Ausbau von Gesundheitssystemen, um die Eigenständigkeit der Menschen zu stärken und zukünftige Krisen zu verhindern. Während humanitäre Hilfe also schnell und kurzfristig wirkt, setzt Entwicklungshilfe auf nachhaltige Veränderungen.

Da Entwicklungshilfen jedoch aktuell ein umstrittenes Thema sind und Menschen, betroffen von akuten Hungersnöten, sofortige Unterstützung benötigen, fokussierte sich der Vortrag unter anderem nur auf humanitäre Hilfe und deren Motive.

Humanitäre Hilfe entspringt mehreren zentralen Motiven. Zum einen ist sie Ausdruck von Mitmenschlichkeit und moralischer Verpflichtung. Wer in Wohlstand lebt, sollte denen helfen, die in Not sind. Dies gilt besonders, wenn man selbst oder die eigene Gesellschaft in der Vergangenheit auf Hilfe angewiesen war. Historische Erfahrungen zeigen, dass Solidarität Leben rettet und langfristig Frieden sichert.

Ein weiteres Motiv ist das Eigeninteresse. Soziale Ungleichheit und weltweite Armut führen zu Spannungen, die früher oder später auch wohlhabende Gesellschaften betreffen könnten. Hilfe zu leisten bedeutet daher auch, zukünftige Konflikte und Krisen zu vermeiden.

Zudem haben reiche Nationen eine politische und wirtschaftliche Verantwortung, eine gerechtere Verteilung von Ressourcen zu ermöglichen. Wenn ein Großteil des Wohlstands in wenigen Regionen konzentriert ist, während der Rest der Welt hungert, gefährdet es die globale Stabilität.

Letztlich geht es nicht nur um Mitgefühl, sondern um aktives Handeln. Humanitäre Hilfe ist keine freiwillige Geste, sondern eine Notwendigkeit, um eine gerechtere und friedlichere Welt zu schaffen.

Protokoll zum Workshop “Hunger als Alltagsphänomen in der Frühen Neuzeit”

Ulrich Bräker – „Der arme Mann im Tockenburg“:

Ulrich Bräker, ein Schreiber, berichtet in einem Kapitel seines detailreichen Buches über seine Probleme, Erfahrungen und Gedanken mit unter anderem der kleinen Eiszeit. Zentral für das Thema Hunger beschreibt er sein repräsentatives Leben für die Arbeiterklasse vorindustrieller Zeit (der sogenannten Frühen Neuzeit, ca. 1500-1800), indem die derzeitigen Nahrungsmittel- und Hungerkrisen, zu immer wiederkehrenden Alltagsphänomenen wurden. Nun ist sein Buch eines der ersten Mittel auf die zugegriffen wird, wenn Rückschlüsse auf diese Zeit geschlossen werden, weil hier der Zusammenhang zwischen Armut und Hunger sehr präsent ist.

Steckbrief zu Ulrich Bräker:

- Lebensdaten: 1735-1798

- Lebensmittelpunkt: Wattwil / Toggenburg (Schweiz)

- Berufe: Desertion aus der preußischen Armee, Salpetersieder, Baumwollhändler (am längsten ausgeübt)

- Große Familie (10 Kinder)

- Lesen und Schreiben als Leidenschaft

Bräkers Auslöser/Gründe für den Hunger:

Klimatische Veränderungen (viel Schnee) führten zu vielen schlechten Erntejahren in Folge, welches die Nahrungsversorgung erschwerte. Die Nahrungsmittelknappheit führte wiederum zu Teuerungen (Inflation) und das dann zu ökonomischen Krisen. Daraus folgte, dass Viele Lebensmittel horteten, um sie später für mehr Geld zu verkaufen, welches dies verstärkte. Das führt unter anderem zu einem sich selbstverstärkenden Prozess. Gleichzeitig brachte ihn seine große Familie in finanzielle Probleme (Schulden), während ihm seine Arbeit als Baumwollhändler und das Verfolgen seiner Leidenschaft des Lesens und Schreibens nur wenig Geld bescherten.

Am Beispiel von Bräker wird bewusst, dass der Hunger (andere Probleme ebenfalls) früher religiös begründet wurde, dass Gott die Menschen für ihre Missetaten bestrafe. Darüber hinaus benutzte er Begriffe, wie „politischer Kornjude“ um einen Sündenbock zu haben (sicherlich nicht der Einzige, der zu dieser Zeit antisemitisch war).

Außerhalb von Bräker genannte Gründe:

Das Bevölkerungswachstum bringt mehr Arbeitskräfte und wirtschaftlichen Aufschwung, jedoch auch Nahrungsmittelknappheit, weil die Agrarproduktion davor schon Schwierigkeiten hatte alle Menschen zu ernähren. Das lag größtenteils daran, dass man sich zu diesen Zeitpunkt noch 40 Jahre vor der Erfindung von Düngemitteln befand.

Auswirkungen/Folgen des Hungers die Bräker nennt:

In Zeiten des extremen Hungers waren viele gezwungen, Wurzeln, Laub und tote Tiere zu essen. Um dies zu umgehen, wurden oft Schulden aufgenommen, die nicht ausgeglichen werden konnten und es sogar zur Pfändung von Eigentum kam. Die schlechte Ernährung führt zur Ausbreitung von Krankheiten und Seuchen, wobei hungernde Kinder besonders betroffen waren (mehrere seiner Kinder starben an der roten Ruhr (Durchfallerkrankung)). Das liegt daran, das unterernährte Mütter oft untergewichtige Kinder zur Welt bringen, die dann krankheitsanfälliger sind und eine eingeschränkte geistige und körperliche Leistungsfähigkeit besitzen. Das verringert später ihre Verdienstmöglichkeiten, wodurch sich ein selbstverstärkender Prozess zwischen Hunger und Armut entwickelt, der sich über Generationen fortsetzt.

Fazit:

Durch das Buch von Ulrich Bräker erhalten wir einen guten Einblick, in den Hunger als Alltagsphänomen, in vorindustrieller Zeit. Dieser ist sehr wichtig, weil wir uns dadurch den Gemeinsamkeiten und Unterschieden von damaligen Hungerkrisen zu den heutigen, bewusst werden. Dabei fallen mehrere Dinge auf. Erstens ist der Hunger zu einem großen Teil Menschen-gemacht, weil ihre individuellen kapitalistischen Triebe (Profit zu schlagen), zu einigen gesellschaftlichen Problemen, wie dem Hunger, führen und diese verstärken. Das wird beim Horten von Lebensmitteln, zu dieser Zeit, deutlich. Zweitens sieht man die immer noch übliche Tendenz eines Menschen den Finger auf jemanden anderen zeigen zu wollen (Antisemitismus, Rassismus, …, Bräker verwendet die Juden als Sündenböcke). Drittens waren zu dieser Zeit fast alle ausnahmslos religiös und glaubten dadurch daran, dass diese Naturkatastrophen und Krankheiten Zeichen von Gott seien, dass sie Fehler begangen hätten, für die sie nun büßen müssten. Dadurch wurde früher mit Hilfe der Religion an der Wurzel des Problems des Hungers, dem Individuum mit seinen kapitalistischen Trieben, angepackt. Das liegt daran, das durch die Religion die Schuld und Verantwortung für den Hunger nicht, wie heute, von der Politik des Staates getragen wurde, sondern von den einzelnen Menschen. Das ist interessant, wenn man beachtet, dass das Problem bei den individuellen kapitalistischen Trieben des Individuums liegt und nicht bei der Politik eines Staates. Denn mit der Wissenschaft als heutzutage meist verbreiteten „Glauben“ ist dies nicht mehr der Fall ist, oder zumindest nicht so direkt.