Das Zuhause der Zukunft: Nachhaltiges Bauen und Wohnen

8:45 Uhr Begrüßung

durch Prof. Dr. Gunnar Schubert, Vizepräsident Forschung, Transfer und Nachhaltigkeit der HTWG Konstanz, und

Dr. Norina Procopan, Leiterin des Hegau-Bodensee-Seminars

9:00 Uhr Keynote: Prof. Dr. Maike Sippel

»12 Gedanken, um die Welt zu verändern«

9:30 Uhr Vorstellung der Workshops

9:45 Uhr Pause

10:15 Uhr Workshops zu den Themen:

- »Forschdorf – Ein Simulationsspiel zur Energieversorgung einer Kleinstadt«

Prof. Dr. Pedro da Silva, Fakultät Bauingenieurwesen - »BauTakt Meister – Ein Simulationsspiel für nachhaltigere Bauabläufe «

Prof. Dr. Uwe Rickers, Fakultät Bauingenieurwesen

12:15 Uhr Mittagspause

Mensa (auf eigene Kosten)

13:15 Uhr Fortsetzung der Workshops

14:30 Uhr Plenumspräsentation

der Ergebnisse aus den Workshops

15:30 Uhr Abschlussdiskussion und Verabschiedung

Kontakt & Anmeldung

Dr. Norina Procopan

procopan@avh.schulen.konstanz.de

www.hbs.humboldt-konstanz.de

Hier geht es zum Presseartikel der Hochschule für Technik und Wissenschaft Konstanz: https://www.htwg-konstanz.de/aktuelles/news/hegau-bodensee-seminar-an-der-hochschule-konstanz-widmet-sich-dem-nachhaltigen-bauen-und-wohnen

IMPULSREFERAT „DIE WELT, DER WANDEL UND ICH“ von Dr. Maike Sippel

Frau Dr. Maike Sippels Impulsreferat “Die Welt, der Wandel und ich” behandelt die dringende Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Wandels angesichts der Klimakrise. Ihr Buch zu diesem Thema wird voraussichtlich im September/Oktober 2025 erscheinen.

Warum braucht es Wandel?

- Zunehmende Flutkatastrophen weltweit in den letzten Jahren

- Extreme Dürren und Hitzesommer, die zu Waldbränden führen

- Prognose: In zwei Generationen könnte die Umgebung des Äquators unbewohnbar werden, wenn keine Änderungen erfolgen

- Die Auswirkungen treffen besonders hart diejenigen, die am wenigsten dafür verantwortlich sind

- Klimawandel als Hauptfluchtursache und Auslöser für Migration

- Politische Krisen und wachsende Verantwortung

- Emotionale Belastung durch Sorgen und Ängste

Dr. Sippel betont: Die Klimakrise ist real, aber es besteht noch die Möglichkeit zu reagieren. Wir sollten nicht ohnmächtig zusehen, sondern aktiv werden. Wandel ist möglich Eine Oxford-Studie zeigt, dass junge Menschen die Klimakrise als Bedrohung wahrnehmen, sich aber oft uninformiert über Lösungsansätze fühlen. Bisher gibt es eine Diskrepanz zwischen dem Wissen über die Problematik und tatsächlichen Verhaltensänderungen. Dies führt zu einem Teufelskreis, der jedoch durchbrochen werden kann. Eine Aufbruchstimmung ist vorhanden, es braucht jedoch Mut und Vision.

Historische Vorbilder für gesellschaftlichen Wandel

- William Wilberforce im Kampf gegen die Sklaverei

- Christabel Pankhurst und Annie Kenney in der Frauenwahlrechtsbewegung

Diese Beispiele zeigen, wie kleine Gruppen mit revolutionären Ideen gegen den Strom schwimmen und durch Mut und Ausdauer große Veränderungen bewirken können.

Fußabdruck und Handabdruck

Dr. Sippel empfiehlt, nicht nur den ökologischen Fußabdruck zu betrachten, sondern auch den Handabdruck zu vergrößern:

- Fußabdruck: Fokus auf die wichtigsten Faktoren (“Big Points”), Erkennen von Handlungsspielraumen und -grenzen

- Handabdruck: Aktives Engagement im persönlichen Umfeld, z.B. durch die Förderung pflanzlicher Ernährung

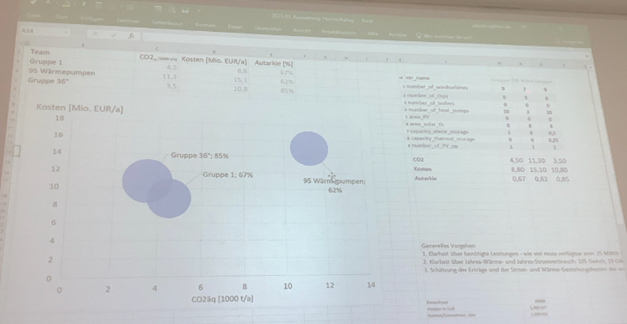

Forschdorf: Erneuerbare Energie

Die Aufgabe, ein ideales Energieversorgungssystem für ein Dorf zu entwickeln, berücksichtigt wichtige Faktoren:

- CO2-Emissionsreduzierung

- Energieautarkie

- Langfristige Kosteneffizienz

- Ausgewogene Nutzung von Sonnen- und Windenergie

Kreative Lösungen bei Ausfällen:

- Windturbinen-Komponenten für alternative Zwecke nutzen:

- Turm als Aussichtsplattform oder Kletterturm

- Rotorblätter als Brücken oder Unterstände

- Gondel als Tiny House oder Surfbrett

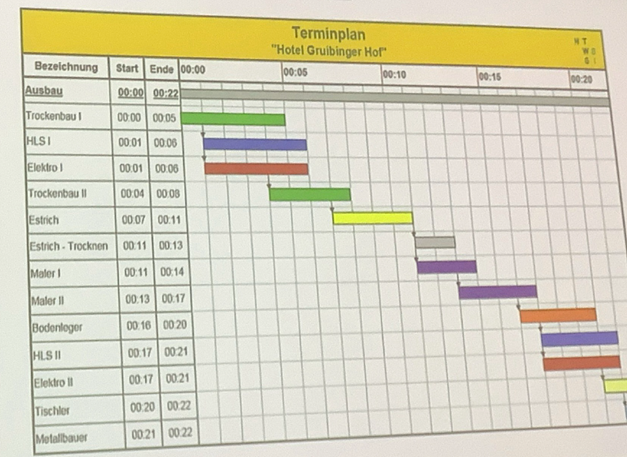

BauTakt Meister: Effiziente Bauprojekte

Die Simulation verdeutlicht den Unterschied zwischen konventionellem und getaktetem Bauen:

- Konventionell: Chaotisch, zeitintensiv, fehleranfällig

- Getaktet: Strukturiert, effizienter, weniger Fehler

In der Realität:

- Viele Firmen arbeiten noch nach konventioneller Methode

- Getaktetes Bauen erfordert Abstimmung und Bereitschaft zur Veränderung

- Gute Planung reduziert Verschwendung und erhöht Nachhaltigkeit

Beide Projekte unterstreichen die Bedeutung von Ressourcenschonung, Planung und Nachhaltigkeit. Sie zeigen, dass innovative Ansätze in der Energieversorgung und im Bauwesen zu effizienteren und umweltfreundlicheren Lösungen führen können.

Simulationsspiel „Forschdorf“ zur Energieversorgung einer Kleinstadt

Zu Beginn des Workshops wurde das Simulationsspiel „Forschdorf“ vorgestellt, bei dem die Teilnehmenden die Energieversorgung einer fiktiven Kleinstadt planen und simulieren. Ziel ist es, ein nachhaltiges und funktionierendes System zur Versorgung mit Strom und Wärme zu entwickeln, wobei sowohl Kosten als auch CO₂-Emissionen berücksichtigt werden.

- Einführung und Klärung von Begriffen

Zu Beginn wurden grundlegende Begriffe erläutert, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Beispiele hierfür waren die Umrechnung von Energieeinheiten (z. B. 1 Liter Benzin entspricht 10 kWh) sowie typische Verbrauchswerte von Haushaltsgeräten (z. B. Wasserkocher mit 2 kWh). - Ausgangsdaten zum Dorf

Die Teilnehmenden erhielten die relevanten Daten zur fiktiven Kleinstadt, sowohl digital als auch in ausgedruckter Form. Es wurde darauf hingewiesen, dass ohne eigene Erzeugungsanlagen der gesamte Strom aus dem Netz bezogen werden muss, was Kosten verursacht. Wird hingegen zu viel Strom erzeugt, wird dieser ins Netz eingespeist, jedoch ohne Vergütung. Die Lebensdauer aller Komponenten wurde auf 20 Jahre festgelegt. CO₂-Emissionen werden bei jedem externen Energieeinkauf berechnet. - Vorstellung und Nutzung des Simulations-Tools

Das verwendete Simulations-Tool wurde vorgestellt. Es berechnet automatisch die Auswirkungen der getroffenen Entscheidungen, sobald die Teilnehmenden Beispielwerte eingeben. - Analyse der Messwerte

Messwerte zu Wärme, Sonneneinstrahlung und Wind wurden auf einem Graphen dargestellt, wobei jede Stunde als ein Punkt auf der Skala erscheint. Die Teilnehmenden prüften, ob die vorliegenden Werte für geplante Maßnahmen, wie z. B. den Bau einer Windenergieanlage, ausreichend sind. - Erläuterung der Baumöglichkeiten

Alle verfügbaren Technologien wurden erklärt, darunter Windenergieanlagen, Blockheizkraftwerke, Solarthermie, Photovoltaik, Strom- und Wärmespeicher, Wärmepumpen und Heizkessel. - Teamentscheidung zu Bauprojekten

Im Team wurde diskutiert, welche Anlagen gebaut werden sollen. Die Entscheidungen wurden gemeinsam besprochen und in einer Liste festgehalten. - Vorstellung möglicher Vorgehensweisen

Die Moderation stellte verschiedene Herangehensweisen an die Planung vor und erläuterte die jeweiligen Vor- und Nachteile. - Auswertung von Verbrauch und Erzeugung

Die Gruppen präsentierten Graphen mit Angaben zum Energieverbrauch und zur Energieerzeugung, differenziert nach Menge, Zeitpunkt und Ort. - Gruppenarbeit und Diskussion

Über eine Stunde hinweg diskutierten die Gruppen anhand der vorliegenden Daten und Graphen, welche Maßnahmen sinnvoll sind. Die Ergebnisse wurden in einer Tabelle festgehalten und anschließend mit dem Simulations-Tool berechnet. - Mittagspause und Auswertung

Während der Mittagspause wurden die Werte aus den Vormittagsrunden ausgewertet. - Nachmittagsrunde: Präsentation und Optimierung

Nach der Mittagspause wurden die Ergebnisse aller Gruppen präsentiert. Anschließend hatten die Gruppen die Möglichkeit, ihre Pläne mit einem Joker anzupassen und erneut zu testen.

Abschließend wurde deutlich, dass die Planung der Energieversorgung einer Stadt eine Vielzahl von Faktoren erfordert, die im Team sorgfältig abgewogen werden müssen. Das Simulationsspiel ermöglichte es, die Auswirkungen verschiedener Entscheidungen unmittelbar zu erleben und zu bewerten.